Questo articolo è stato ispirato dal titolo di una intervista del 1975 sul settimanale “Gente”, ritrovata in uno scatolone polveroso in soffitta. Ne sono usciti tanti ricordi, nessun rimpianto e, soprattutto, la storia di una persona che ha coronato i propri sogni di bambino: essere proiettato dal cinematografo, avere belle donne, guidare auto di lusso e cavalcare un’epoca irripetibile della storia italiana. Con un finale rarefatto e un ritorno alle origini di scuola neorealista.

Franco Fabrizi, all’anagrafe Francesco Fabbrizzi (con due b e due z), nato a Cortemaggiore nel 1916 – nonostante per vanità ne abbia sempre dichiarati 10 in meno – era il cugino di mia nonna. Avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 15 febbraio. Lo conobbi come “lo zio” di Roma, ospite fisso a casa. Che sia stato un grande o un mediocre attore, poco importa. Collezionò oltre 160 film, ma un ruolo in particolare non ha voluto o saputo abbandonare, nel cinema e nella vita: Fausto, il Vitellone.

Grazie a quella parte, affibbiatagli da Federico Fellini nel ‘53, mi è tornato alla mente quel signore alto alto, che tutte le domeniche all’ora di pranzo si presentava a casa. Puntualissimo. Tanto che io, piccolo piccolo, lo aspettavo scrutandolo dalla siepe che dava sulla strada, senza farmi vedere, arrivare con quel passo dinoccolato ma sicuro: pettinatura impeccabile alla Cary Grant, giacca e pantaloni di sartoria Caraceni rigorosamente su misura, scarpe in pelle lucida e quel profumo intenso che lo precedeva di qualche metro (Fracas for men, di Robert Piguet). Una volta davanti al cancello, lo lasciavo suonare il campanello e poi sbucavo fuori: ciao Franco! Un grande sorriso, un buffetto con la manona enorme e morbidissima e via a tavola, dove si sedeva con fare teatrale e raccontava i mille aneddoti tratti dalla “dolce vita” romana.

E così, mentre mia nonna sgobbava ai fornelli, incurante di non essere in scena, spiegava sbracciandosi di quando andava a mangiare da Vittorio De Sica, al quale portava un culatello (intero) e con cui giocava a carte e poi vedeva la partita in tv. Oppure di quel personaggio tanto in voga al momento che, a suo dire, non sapeva modulare una semplice battuta: “U purtasti ù pane, papà?”. L’avrà ripetuta cento volte, in modo diverso. E mentre mia madre sparecchiava, lui era ancora intento a cercare una nuova versione. Stesso copione al matrimonio di mio zio. Come rinunciare ad essere al centro della scena? Conclusa la cerimonia religiosa, siamo seduti per pranzare in una grande sala. Io di fianco a lui, in un tavolo con circa dieci persone. Gli altri tavoli intorno. Le prime portate scorrono noiose, come ad ogni matrimonio. A un certo punto, l’ennesimo assaggio è un tortino salato, con un fiore disegnato in superficie. È in quel momento che lo sento, in crescendo, cantare: “Cùsa l’è cheschì? Cùsa l’è cheschì? Saraaaa un fiore!!!”. La voce parte piano, sale sinuosa cambiando tono, fino ad riecheggiare per l’intero ristorante. Anche in questo caso in cento versioni, fra stupore e risate dei commensali, strappando la ribalta agli sposi.

Gli attori sono così, lo devono essere. Se no cosa li spingerebbe su un palco o dietro a una macchina da presa, a continuare nell’impresa di vivere l’esistenza di qualcun altro? Oggi, domani, dopodomani, fino a non capire più quale sia la tua o quella fittizia. La sua era quella del Vitellone. Dal dizionario: giovane, specialmente di provincia (chissà come mai?), incapace di elevarsi o di evadere dalla piatta mediocrità dell’ambiente in cui vive, e perciò dedito a una vita oziosa, indolente, fatua. Franco Fabrizi era quello che desiderava. Ma, a differenza del personaggio, l’amore per lo sfarzo e le spacconate, l’incedere pigro e un po’ snob, l’aria da tombeur de femmes e la battuta tagliente non erano pose da gagà, ma conquiste di un ragazzo scappato dalla campagna in cerca di fortuna. Una rivincita sulla mentalità rurale dalla quale proveniva, che considerava “ambiguo” il mestiere di modello, così come futile e da scansafatiche quello di attore.

Il figlio della cassiera del piccolo cinema Astra e di un barbiere di provincia, ne aveva fatta di strada. Inutile soffermarsi su quel che ognuno può trovare on line. Dagli esordi nel ’48 come mannequin alle sfilate milanesi al passaggio nella prosa con Walter Chiari. E poi il trasferimento a Roma, il tentato salto nel cinema, andando avanti “un anno a caffè e latte”, come amava raccontare. Finalmente, nel ’53, l’esordio da protagonista, dopo alcune comparsate, nel film culto “I Vitelloni”, al fianco di Sordi e Interlenghi, al quale seguono altri ruoli importanti – come nel felliniano “Il Bidone”, in “Camilla” di Emmer, in “Racconti romani” di Franciolini o in “Un maledetto imbroglio” di Germi. Poi tante altre pellicole, tra alti e bassi, fino agli ultimi cammei in “Il Piccolo diavolo”, al fianco di Roberto Benigni e Walter Matthau, in “Grandi magazzini” nell’epica scena con Renato Pozzetto e, sempre con l’attore milanese, in “Ricky e Barabba”, interpretato e diretto da Christian De Sica. Sempre con addosso la maschera di quella gioventù scioperata anni ’50-‘60, nata all’ombra del miracolo economico: fannullone, furbo e donnaiolo ma sostanzialmente buono.

In mezzo una vita meravigliosa, attraversata da belle donne “che ho amato tutte, per quello non mi sono mai sposato”, auto di lusso “comprate, vendute e distrutte in egual misura”, cene faraoniche, visto che “da buon emiliano non riesco a rinunciare a una mangiata” e occasioni perse. Come quella volta che Germi gli propose una sceneggiatura: “Ma sono i Vitelloni da vecchi”, rispose. In realtà era “Amici miei” e la sua parte era di Lello Mascetti. Alla morte di Germi la sceneggiatura passò a Monicelli che, alle sue titubanze, scelse Ugo Tognazzi. Non sarà l’unico errore, anche a causa di un carattere non semplice. Famose le sue piazzate sui set, che abbandonava per poi, puntualmente, riappacificarsi. Avvenne anche con Fellini che, in Ginger e Fred, nel 1985, dopo avergli affidato la parte del cinico presentatore, lo volle doppiare. Lui la prese male. Dallo scatolone riaffiora la lettera del regista, in cui esordisce con “caro Franchino” e conclude: “Vedrai che alla fine tornerà a vantaggio del personaggio e quindi dell’attore Fabrizi”. Aveva ragione. Il ruolo gli valse il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

- Fabrizi e Mariangela Melato

- Fabrizi e Gina Lollobrigida

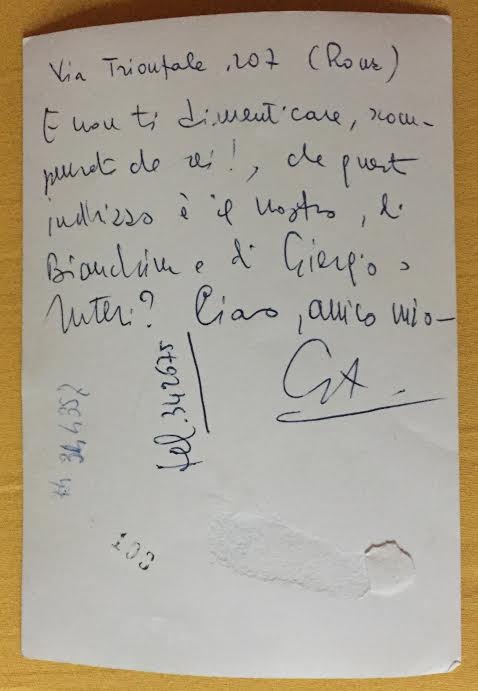

- il retro della dedica di Visconti, con invito a casa del regista

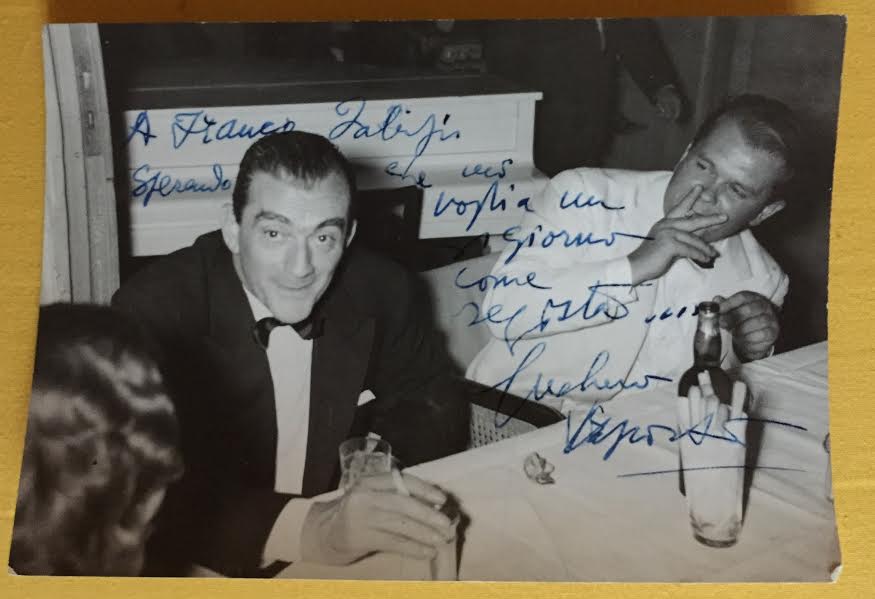

- Dedica a Fabrizi

- Dedica di Luchino Visconti a Fabrizi

- La lettera di Fellini a Fabrizi per giustificare il doppiaggio in Ginger e Fred

- Franco Fabrizi e le donne

L’ultima fase è quella più lontana dalle luci della ribalta e quindi la più vera. La malattia, le operazioni, le cure lo avevano avvicinato ai parenti, nei quali aveva trovato quella famiglia abbandonata in gioventù e che non seppe costruirsi da solo. Ricordo le visite nella sua casetta, tutta drappeggiata e buia buia, vicino al centro storico di Cortemaggiore. Lui sonnecchiava, guardava la tv (soprattutto sport) ma quando arrivavo non si faceva mai trovare senza vestaglia e ben pettinato. Così come il sorriso, no, quello non lo ha perso mai. “Sarei tornato prima a vivere qui” – raccontava – “ma dopo la scoperta del petrolio [da parte dell’Agip, che lanciò appunto la benzina Supercortemaggiore], tutto era cambiato. Una volta, nel silenzio dell’estate il passaggio di un carretto di gelati era un avvenimento. Adesso ha un’aria da periferia di gran città. Tanto valeva stare a Roma”. Ora l’Agip se ne è andata davvero, il passaggio di un carretto di gelati non è un evento, però poco ci manca. Lui non c’è più, ma credo gli sarebbe piaciuto il suo paese, tornato tranquillo. Come quando Franco, bello e irrequieto, decise di fuggire per inseguire i suoi sogni. Anche perché in fondo, come ricorda l’epitaffio sulla sua lapide, la vita per essere appagante andrebbe sempre affrontata un po’ da vitelloni: “Finì con la mia terra. Finì col mio violino spezzato. E una risata rotta, e mille ricordi e nemmeno un rimpianto”.