Tra le numerose regole non scritte c’è anche questa: chi scrive o parla di Maradona deve essere argentino o napoletano; di nascita, di adozione, di carattere, poco importa. Perché se non lo sei, non (lo) puoi capire. Non puoi capire l’amore di quel popolo che da Forcella andava alle fabbriche del nord Italia per non morire di camorra fame e vergogna. Non puoi capire chi ancora oggi si sente dire “terrone”, non puoi capire i figli di quel Dio minore e la loro voglia di mandare a fare in culo te e lo Stato che non è mai stato.

Seconda regola non scritta: chi scrive o parla di Maradona, deve farlo utilizzando parametri diversi da quelli riservati agli esseri umani perché lui non è mai stato un uomo comune. Lui è quell’incrocio tra inferno e paradiso, tra strafottenza e umiltà, tra vizio e sacrificio. Un uomo di una semplicità eversiva. Il Dioniso del calcio, secondo Luciano De Crescenzo. “Maradona ha incarnato la mistica dell’emancipazione, dissipativo e arrogante come gli anni Ottanta” (Manuel Vazquez Montalbàn). Lui, il più grande calciatore di tutti tempi, con suoi anatemi e quel piede sinistro.

Quand’è che è iniziato tutto?

«Il primo pallone me lo ha regalato mio cugino, con il primo stipendio che ha preso. Il primo desiderio era andare via dal posto in cui vivevamo, non avevamo niente, né acqua, né luce. La prima cosa che pensavo era prendere una casa bella a mia madre. Oggi mia madre se ne è andata ma lei sa che continuo ad amarla con tutto il mio cuore. Ho voluto darle tutto quello che lei mi ha dato senza niente… A tredici anni mi resi conto che mia mamma diceva sempre di avere mal di pancia per non mangiare, perché quel poco che c’era lo dava a noi figli».

Qual era il tuo sogno da ragazzino?

«Avevo due sogni: il primo era giocare la Coppa del Mondo, il secondo era vincerla».

Chi è stato e cosa voleva Diego Armando Maradona dal calcio?

«Quello che so è che non sono mai stato un uomo comune. E quello che volevo era diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro erano come ero io a Buenos Aires».

Quando hai capito di essere Maradona?

«L’ho sempre saputo. Era lo stesso giocare da solo con la mia famiglia in tribuna che giocare nello stadio del Napoli davanti a centomila persone. Nel mio sangue scorrono palline di calcio».

Come giudichi oggi il tuo gol di mano contro l’Inghilterra?

«Chi ruba a un ladro ha cento anni di perdono».

Mentre ti avviavi verso il podio per innalzare la coppa Uefa, Ferlaino si avvicinò a te. Cosa ti disse?

«Ferlaino mi disse: “Non ho mai voluto venderti, l’ho detto solo per motivarti”… In quel momento avrei voluto spaccargli la Coppa Uefa in testa».

[pullquote]Nessuno riuscirà a farmi credere che gli errori con la droga o con gli affari abbiano cambiato i miei sentimenti. Nessuno. Sono lo stesso, quello di sempre. Sono io. Io sono El Diego[/pullquote]

Sei riuscito a spiegare alle tue figlie i tuoi problemi con la droga?

«Sì. Non voglio fare affrontare loro barriere che non sanno superare neanche i grandi. Noi abbiamo un Paese, l’Argentina, dove parlano tutti senza sapere di cosa parlano. Dicono che il giocatore di calcio è ignorante, ma a me fa molta vergogna quando parlano senza sapere, solo per aggiungere qualche pettegolezzo in più, non capiscono un cazzo! Nessuno può parlare, giudicare, dare opinioni su quello che non sa, però, nel mio Paese, l’Argentina, tutti quanti si sentono professori».

Se uno ha problemi con la droga è colpa di una sua scelta?

«Sicuramente».

Perché tu non hai saputo dire di no alla cocaina?

«Io ho fatto una scelta: cattiva, ma l’ho fatta. A me nessuno ha puntato la pistola alla testa».

Questo è onesto da parte tua.

«Però, io non sventolo la bandiera della droga: viva la droga! No. La droga è la cosa peggiore che c’è al mondo. Ma è anche vero che i nostri, quelli che ci comandano, sono tutti coinvolti nella droga: se non la prendono, intascano i soldi riciclati del narcotraffico».

Il narcotraffico?

«Guarda: sembra che l’unico a prendere la droga sia stato io! Con tutta quella che si vende, sarei già esploso! Quando si parla di droga però fanno sempre un solo nome… Dieguito Maradona!».

Ti ritieni una delle tante vittime?

«Io l’ho voluto solo raccontare, perché non succeda ad altri, ai bambini… La droga è tanto difficile da sconfiggere. L’amore e l’affetto delle mie figlie mi hanno salvato. Non mi drogo più da dieci anni. Nessuno riuscirà a farmi credere che gli errori con la droga o con gli affari abbiano cambiato i miei sentimenti. Nessuno. Sono lo stesso, quello di sempre. Sono io. Io sono El Diego».

Cosa ti ha colpito della tua vita a L’Avana?

«Vivendo a Cuba ho visto bambini che diventavano ciechi perché non arrivavano i vaccini, perché l’embargo americano li bloccava alla frontiera. Questo non è terrorismo? Castro avrà mille difetti, come tutti noi. A Cuba non si sguazza nel lusso, ma meglio mille volte la Cuba di Fidel Castro che l’America di Bush. Gli americani credono di comandare il mondo, ma noi non siamo americani. La loro propaganda ti fa credere di tutto… No, non ci sto! Io non sostengo il comunismo, io sostengo le persone, la gente di Cuba, la sua onestà, la sua nobiltà, la sua tempra, il suo patriottismo. Noi argentini sosteniamo di essere patrioti, ma col cazzo che lo siamo! Volevamo mettere la bandierina sulle Falkland e mandavamo avanti i ragazzini di diciotto anni? No, io non voglio essere intelligente, o meglio, non sono intelligente, ma non voglio essere considerato più coglione di quello che sono».

[pullquote]La Federcalcio italiana invitò i napoletani a tifare per l’Italia e non per l’Argentina nella semifinale allo stadio San Paolo. Io dissi solo questo: chiedono ai napoletani di essere italiani per una sera dopo che per 364 giorni all’anno li chiamano terroni[/pullquote]

Perché hai scelto Cuba? Potevi andare in Canada, o rimanere in Argentina. Invece…

«No. In Argentina non si cura nessuno. Figurati, in Argentina chi non ha i soldi muore».

Quando ti consegnarono a Roma il trofeo di calciatore del secolo dedicasti il premio al popolo argentino, al popolo di Cuba e a Fidel Castro. E poi hai aggiunto: “Anche all’argentino più famoso del mondo”. Intendendo Ernesto Che Guevara, che hai tatuato sulla spalla. È stata una provocazione, un sentimento?

«È stata una provocazione e un sentimento, un voler dire “guarda che questo non è un terrorista, come dicono al mio Paese. Nel mio Paese, questo sarebbe un terrorista, per i suoi ideali”. Galtieri, che ha fatto ammazzare tanti ragazzini, non è un terrorista. Videla no! Non è un terrorista, no! Portavano via i bambini, toglievano i neonati alle madri, li rubavano, uccidevano le stesse madri quando non sopportavano più il dolore! E questo che ho tatuato sulla spalla, invece, è un terrorista! Non mi prendete in giro. I terroristi sono Videla, Massera, Galtieri, Menéndez… tutti quelli che oggi sono agli arresti domiciliari, che hanno l’aria condizionata, che bevono tutti i giorni il vino che scelgono, e mangiano ciò che vogliono».

Credi di aver meritato quel premio?

«Ho meritato quel premio perché ho sempre rispettato il calcio, non ho mai voltato le spalle al campo da gioco. Casomai non ho rispettato me stesso, il mio corpo. Ma io non voglio essere un esempio per nessuno».

Una volta, Danielle Mitterrand, la moglie dell’ ex Presidente francese, ha detto: “Bisognerà che il mondo occidentale, che chiama tutti ‘terroristi’, incominci a distinguere tra terrorismo e resistenza. La resistenza la fanno i popoli che non ce la fanno a vivere e hanno il diritto di lottare per cambiare la propria vita. Il terrorismo è di chi usa gli innocenti per delle battaglie più o meno accettabili.”

«I nostri Paesi li confondono apposta. E ti fanno diventare terrorista quando tu sei solo un difensore delle cose belle, delle cose che fanno bene alla gente. Ma dato che non conviene, a questi assassini – perché sono assassini, assassini… con i gradi -, allora tentano di confondere la gente! Per questo io non posso accettare l’indulto… E morirò senza accettarlo. L’ho detto a Menem, che rispetto: io non posso accettare l’indulto».

Ti è costato lasciare il calcio?

«Non me la sentivo più di essere un simbolo, di rappresentare qualcosa, di reggere tutto lo stress che procura questa macchina, questo calcio. Confesso la mia incapacità, la mia fragilità, anche se la mia presunzione, il mio orgoglio… mi facevano apparire diverso. Oggi vado in vacanza in paesi in cui il calcio non è seguito, altrimenti non riuscirei a rilassarmi. Spesso mi capita di incontrare persone che mi dicono di avergli salvato la vita. Ma io non ho mai voluto essere l’esempio di nessuno. Gli unici esempi sono il padre e la madre. Io posso essere da esempio, in parte, sul campo da calcio. Ma finisce lì. Quando penso agli ultimi tempi in Italia… ero come un bolide di Formula Uno che andava a trecento all’ora e non si fermava mai. Ma questo non importava a nessuno. Quando sono stato arrestato a Buenos Aires qualcuno che conta mi ha detto: “E adesso, che dirà mio figlio?”. Non gli fregava niente del Maradona in crisi, dell’uomo prostrato, in difficoltà, distrutto, bisognoso di aiuto, era solo preoccupato dell’idolo infranto, del giocattolo che s’era rotto. E non gli passava nemmeno per la testa che l’esempio per suo figlio dovesse essere lui, non un giocatore di pallone. La decisione di lasciare il calcio l’ho presa quando tutti quanti volevano che io continuassi, perché un giorno hanno ammazzato mio padre…».

[pullquote]Maradona, lui, il più grande calciatore di tutti tempi, con suoi anatemi e quel piede sinistro. Messi superiore a El Diego? Mio zio, ovviamente napoletano, una volta mi disse: “Guaglió, Messi è la uallera di Maradona”.[/pullquote]

Cioè?

«Cioè, io stavo dormendo, dovevamo giocare contro il Vélez, la sera. Ed è arrivata la notizia che era morto mio padre. Ero in ritiro con il Boca junior. Chiamo a casa e dico: “Mamma… e papà?”. “Sta bene”. E io: “Mamma, mamma, dimmi la verità”. E lei: “Tu sei pazzo”. Va bene. Attacco il telefono, prendo la macchina con Guillermo Coppola che piangeva e anche io piangevo: arrivo a casa, suono il campanello, esce mia mamma, con una faccia, bellissima, come sempre. Io non la saluto nemmeno, guardo di lato e vedo mio padre che stava lavando la piscina. E allora ho pensato, basta prendermi per il culo. È la cattiveria della gente. Questa è cattiveria. Non si gioca con la vita degli altri. Comunque non mi è costato tanto ritirarmi. Preferisco vedere il mio vecchio tutte le mattine, che mi venga a trovare e che, anche se sto dormendo, mi dia un bacio, o che porti le mie figlie ai giardini, piuttosto che fare un gol a Chilavert».

Un bacio di tuo padre non vale un gol a Chilavert.

«Non vale un gol, neanche ai Mondiali».

Cosa rappresenta per te il Boca junior?

«Io ho sempre voluto giocare nel Boca. Loro non avevano soldi, e mi hanno comprato a cambio di un appartamento, non so bene dove… E uno dei gol più belli resta quello al River nel 1981».

E Napoli?

«Napoli sarà sempre la mia casa. E se non hai paura nel campo del Napoli, non ce l’hai in nessuna parte del mondo. Tutti dicono: questo è stato il migliore del Barcellona, questo è stato il migliore del Real Madrid, questo è stato il migliore del Chelsea… Io sono orgoglioso di essere stato il migliore a Napoli».

In tantissimi stadi del Nord, i napoletani erano vittima fin da prima dell’inizio della partita di cori e striscioni razzisti: “Benvenuti in Italia”, “Lavatevi”, “Vesuvio pensaci tu”. Pierpaolo Marino, allora direttore sportivo del Napoli, racconta che durante una partita contro il Verona, tu ti avvicinasti alla panchina e dicesti: “Ora vado a vendicare i napoletani”. È vero?

«Sì».

Nella partita d’andata, segnasti da più di trenta metri, defilato sulla sinistra, calciando con l’esterno sinistro un pallone di controbalzo, la tua prima vendetta contro i veronesi.

«Ci ricevettero con uno striscione che mi aiutò a capire di colpo che la battaglia del Napoli non era solo calcistica: era il Nord contro il Sud, i razzisti contro i poveri. Vincere contro certe squadre era importante. C’era la sensazione che il Sud non potesse vincere contro il Nord. Ricordo anche un’altra partita… andammo a giocare contro la Juve a Torino e gliene facemmo sei: sai che significa che una squadra del Sud gliene mette sei all’avvocato Agnelli?».

In una famosa intervista, Gianni Minà ti chiese cosa avevi provato vedendo mezzo stadio San Paolo con la parrucca di Maradona.

«Mi domandai se qualcuno lo avesse fatto per guadagnare. A me piace quando la gente fa questo, io voglio che la gente viva; se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Però se è la gente normale che si inventa la vita, che fa questo per vivere, io sono orgoglioso perché in parte anche Maradona gli dà il suo contributo».

Sui mondiali del 1990 in Italia hai cambiato opinione?

«Io volevo solo il rispetto dei napoletani, non volevo il tifo, perché io e la mia nazionale sapevamo che il napoletano, essendo italiano, avrebbe tifato Italia. Ma erano gli italiani che dovevano capire che il napoletano è anche italiano».

Eri diventato troppo scomodo? Non avevano ancora accettato che i napoletani potessero avere un difensore che grazie al suo talento sportivo poteva essere ascoltato in tutto il mondo.

«La Federcalcio italiana invitò i napoletani a tifare per l’Italia e non per l’Argentina nella semifinale allo stadio San Paolo. Io dissi solo questo: chiedono ai napoletani di essere italiani per una sera dopo che per 364 giorni all’anno li chiamano terroni».

Nel 2009, dopo la qualificazione al Mondiale, ti sei tolto qualche sassolino dalla scarpa… Diciamo che non hai mai avuto rapporti facili con i giornalisti.

«Ho detto quello che pensavo».

Lo hai fatto alla tua maniera.

«Forse (sorride, ndr). Dissi: “Adesso, e chiedo scusa alle signore, me lo potete succhiare, e continuare a succhiarmelo”.

Ti va di parlare della presunta evasione fiscale?

«Non sono un evasore e lo dico senza problemi a Equitalia. Si occupino di chi ha firmato i contratti, di Coppola o Ferlaino, che oggi possono girare indisturbati. A me invece tolgono gli orecchini, gli orologi. Oggi però non ce l’ho (sorride e fa il gesto dell’ombrello). Mi hanno cercato degli sponsor offrendosi di pagare il mio debito per farsi pubblicità, io ho rifiutato perché non sono un evasore. Voglio la verità. Chi si fa pubblicità sono quelli di Equitalia venendo da me. Ma hanno un altro lavoro, il loro lavoro non è Maradona. Io non mi nascondo».

Vedi ancora i tuoi amici di un tempo?

«Sono stato tradito da tanti, me ne rimangono pochi. Li conto fino a dieci, come la mia maglia».

A proposito della mag(l)ia numero 10, le cose sono cambiate…

«Assolutamente. Una volta il numero 10 era un simbolo. Ora lo portano anche giocatori qualsiasi…»

[pullquote] Come giudichi oggi il tuo gol di mano contro l’Inghilterra? «Chi ruba a un ladro ha cento anni di perdono»[/pullquote]

Nostalgia o credi che non ci siano più i fuoriclasse di un tempo?

«Io non mi dimentico di alcuni, come Marco van Basten, Gullit. Oggi non so se il calcio sia di livello migliore o peggiore. Quello che volevo dire è che oggi uno cambia la maglia come fossero pantaloni. Le bandiere non si cambiavano facilmente prima. Guadagnavamo tanto, perché tradire la gente?».

Un’ultima domanda prima di farti gli auguri: è davvero importante saper perdere?

«Yo fue siempre ganador (Io ho sempre vinto, ndr)».

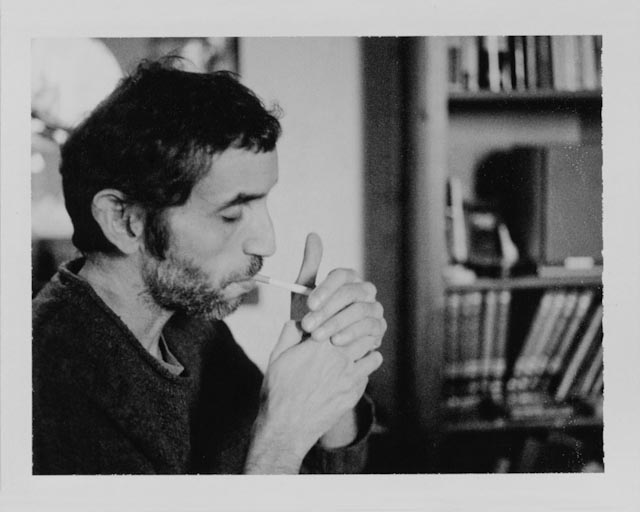

(foto di Mattia Zoppellaro. Articolo in collaborazione con

(foto di Mattia Zoppellaro. Articolo in collaborazione con